13 Dic DE PEREGRINO A PEREGRINOS… Argentina

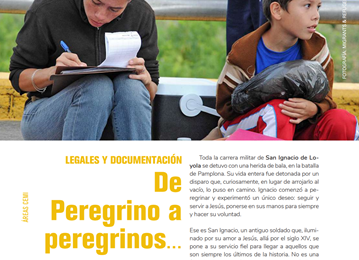

Acompañar las esperanzas de migrantes y refugiados y gritar junto a ellos. Una reflexión desde la experiencia de San Ignacio de Loyola.

(publicado por primera vez en Revista Comisión Episcopal Migrantes Argentina)

Toda la carrera militar de San Ignacio de Loyola se detuvo con una herida de bala, en la batalla de Pamplona. Su vida entera fue detonada por un disparo que, curiosamente, en lugar de arrojarlo al vacío, lo puso en camino. Ignacio comenzó a peregrinar y experimentó un único deseo: seguir y servir a Jesús, ponerse en sus manos para siempre y hacer su voluntad.

Ese es San Ignacio, un antiguo soldado que, iluminado por su amor a Jesús, allá por el siglo XIV, se pone a su servicio fiel para llegar a aquellos que son siempre los últimos de la historia. No es una frase hecha, es una imagen que es necesario llevar a la mente y al corazón.

No resignar una vida digna

Corre el siglo XXI y las balas se multiplican. Porque los migrantes y refugiados también han recibido una herida que los puso forzadamente en camino. Todos ellos están heridos por sistemas políticos, económicos y sociales, que les detonan la vida impregnándola de las esquirlas de la injusticia, la pobreza, la persecución, el racismo, y tantas otras vergüenzas que destrozan sus deseos. Sobre todo, hacen pedazos el sueño de cada ser humano: vivir una vida digna en su patria, en su lugar de origen.

Esa herida lastima a multitudes, expulsa forzosamente a miles de personas de sus hogares y, paradójicamente, se convierte en una fuerza que, como experimentó Ignacio, los lanza hacia adelante. Así, empiezan la marcha para sanar y para encontrar horizontes de paz.

Estos peregrinos van dejando huellas, que encierran marcas de sufrimiento y esperanza, y que tantas veces enriquecen nuestra cultura con sus saberes y experiencias, amarrados a la nostalgia de aquellos lugares a los que no volverán, al menos en el corto plazo o quizá nunca más.

Se ponen en camino porque también buscan la voluntad de Dios, que pasará indefectiblemente por no resignar la posibilidad de una vida digna. No se conforman con sobrevivir, tienen la certeza de que han sido invitados a vivir plenamente. Por mantener esa causa se juegan todo.

El enorme desafío entonces es peregrinar. Deben transitar un camino que, cercado por un paisaje de despojo y desarraigo, los conmina a un constante ejercicio de soltar, de dejar lo suyo y a los suyos.

Unir nuestras vidas a las de ellos

Entre ese Ignacio Peregrino y los migrantes y refugiados, aparecemos nosotros, personas comunes, rostros anónimos que intentamos caminar con ellos. Colaboramos desde una organización humanitaria, una parroquia, la Comisión Episcopal para Migrantes e Itinerantes o una ONG, y nos vamos asociando a este peregrinar, poniéndonos al lado de tantos hermanos/hermanas que llegan o tan solo pasan por nuestro país, en busca de esa tierra segura en la que puedan vivir por fin en paz.

Peregrinamos con los que se han visto forzados a dejar su lugar por miedo, por hambre, por persecución, con los que van cargando el peso de su valija y de su historia, pero siempre erguidos e impulsados por ese sueño de lograr el derecho a una vida digna y plena. Y mientras intentamos acompañarlos, un movimiento redentor nos envuelve en el camino.

Siento que peregrinar (mi propia vida) en esta clave, nunca me asimilará a una migrante, tampoco a una refugiada. En primer lugar, porque estoy aquí donde nací, pero, sobre todo, porque mi vida está llena de seguridades. Sin embargo, esto que podría frenarme me invita a unir este trayecto de mi historia a la de ellas, y es así, como a cada paso recibo como gracia conocer íntimamente a este Cristo pobre, humilde y peregrino, que en sus rostros me enseña, me orienta, me salva, y me saca como a Ignacio fuera de “aquellos muros cómodos del castillo”, para lanzarme al camino donde Jesús me espera siempre compasivo y sufriente.

Una experiencia de San Ignacio

La vida se despliega a través de estos peregrinos y lo nuestro es simplemente caminar al lado. Para intentar compartir algo de esta experiencia, me ayudó conectar con una vivencia de Ignacio, cuando fue peregrino hacia Jerusalén. En su autobiografía, al relatar esta ruta narra la siguiente escena. Rumbo a Jerusalén, de Barcelona hasta Gaeta, nos cuenta:

“De aquellos que venían en la nave se le juntaron en compañía una madre, con su hija que traía en hábitos de muchacho, y otro mozo. Estos le seguían, porque también mendicaban. Llegado a una casería, hallaron un grande fuego, y muchos soldados a él, los cuales les dieron de comer, y les daban mucho vino, invitándolos, de manera que parecía que tuviese intento de escallentalles.

Después los apartaron; poniendo la madre y la hija arriba en una cámara, y al peregrino con el mozo en un establo. Más cuando vino la media noche, oyó que allá arriba se daban grandes gritos, y, levantándose para ver lo que era, halló la madre y la hija […] lamentándose que la querían forzar. A él le vino con esto un ímpetu tan grande, que empezó a gritar, diciendo: ¿esto se ha de sufrir? […] el mozo había ya huido, y todos tres empezaron a caminar así de noche (Autobiografía, [38]).

Esta mujer con su niña pueden encarnar hoy a miles de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, que emigran, que se mueven por el mundo, a veces de manera más ordenada y segura y otras muchas expuestos a los peligros de un trayecto frágil. También ellos como la mujer y la niña, hoy gritan, ¿los escuchamos?

Ignacio pudo oírlos… ¿y nosotros? ¿Nuestra sociedad? ¿Nuestra iglesia? ¿Nuestro gobierno? ¿Los escuchan? ¿Los escuchamos?

¿Escuchamos el grito del ingeniero venezolano, que será el próximo mozo que nos atenderá en un bar? ¿El grito del joven senegalés, que tiende su manta en la vereda de la estación de Once, con la esperanza de vender algo y enviarle dinero a su madre? ¿Escuchamos al haitiano que ya no tiene casa, ni aquí ni allí, pero que sueña con recibirse de enfermero en la UBA? ¿A la mujer dominicana que lleva grabadas en su cuerpo las marcas de la violencia pero que llegó con la ilusión de trabajar como peluquera, comprar su propia casa y traer sus hijas a un lugar seguro? ¿Escuchamos el grito de la chica rusa que se enamoró de su compañera de universidad y huyó de la xenofobia, la persecución y la futura prisión por su orientación sexual?

Ignacio escuchó, pero no se quedó quieto: “A él le vino con esto un ímpetu tan grande, que empezó a gritar, diciendo: ¿esto se ha de sufrir?”

Esta reacción de Ignacio, “el grito y la pregunta por el sufrimiento”, son dos claves con las que intento reflejar mi caminar junto a ellos.

“Le vino un ímpetu tan grande que empezó a gritar”

Sí, claramente es necesario gritar por ellos y con ellos. Y este “alzar la voz” en nuestra sociedad, comienza por reconocerlos ante todo como personas, sin colocarles la etiqueta de extranjero, a través de un único sello válido en el pasaporte de sus vidas.

No son solo migrantes, ni solicitantes de refugio, no son bolitas, ni venecos, ni paraguas, ni afros, ni haitanos, turcos, árabes o rusos, son personas, son hermanos/as, que esperan y necesitan (usando el lenguaje del Papa Francisco) ser acogidas, protegidas, promovidas, integradas.

Como cristianos, nuestra voz debe resonar junto a ellos. Pensemos cuántos prejuicios, cuántos relatos y supuestas verdades escuchamos a diario. Es importante mostrar que no son los que vienen a sacarnos el trabajo o colapsar nuestros hospitales, ni los que ocupan “nuestra” silla en la universidad pública, tampoco son los médicos que nos suscitan desconfianza cuando nos atienden en una guardia de hospital, ni los choferes de remises de los que solemos dudar si saben el recorrido; menos aún, no son sólo los muchachos o las chicas del delivery o la mano de obra barata que podemos explotar.

Son personas que luchan, buscan, arriesgan, sueñan. Son hijos, padres, madres, abuelas, amigos, que no se resignan, que nos impregnan de fe en el Dios que camina con ellos.

Sí, es necesario gritar por ellos y con ellos. Ante los organismos del gobierno, porque muchas veces la política migratoria de turno avasalla la ley, que en nuestro país reconoce la migración como un derecho humano. Porque alzar la voz con ellos, en este ámbito, es mucho más que guiarlos en un trámite u ofrecerles una orientación legal. Alzar la voz es ayudarles a resistir en pie los embates de la burocracia migratoria, que los sumerge en largos meses de espera por un documento que valide su llegada.

Sí, es necesario gritar por ellos y con ellos, también ante los organismos internacionales, aquellos que han recibido el mandato de cuidarlos, pero que muchas veces priorizan sus estándares de protección más que a sus protegidos. Es imperioso conminarlos a que más que hablar de los migrantes y refugiados, se animen a hablar con ellos, a mirarlos de frente, a escuchar sus sufrimientos. Es recordarles que urge la humanidad por encima de las reuniones en las que discuten sobre la movilidad humana y sus consecuencias, desde sitios seguros e intocables, sin entrar al camino de los peregrinos.

También es necesario gritar por ellos y con ellos hacia adentro de nuestra Iglesia, para que se sientan en casa, para que los reconozcamos como “uno que nos pertenece”, para que les ofrezcamos un espacio en las liturgias, animándonos a celebrar con ellos, reconociendo la riqueza de su religiosidad popular y su espiritualidad, siempre deseando que nuestras comunidades se conviertan en un espacio de acogida y hogar, y no solo en el lugar donde reciben ropa o algún alimento. ¡Es urgente alzar la voz, para cantar con ellos su esperanza!

“¿Esto se ha de sufrir?”

La migración debería ser siempre una opción libre, un derecho humano respetado, Nunca en cambio, debería ser un acto desesperado, improvisado o la única vía posible para salvar la vida del hambre, la violencia, la persecución o la xenofobia.

En diciembre del año pasado, el Papa Francisco en Lesbos recordaba ante los refugiados y las autoridades de la isla, que “hay que enfrentar las causas remotas, no a las pobres personas que pagan las consecuencias de ello” y continuaba diciendo: “para remover las causas profundas no se puede sólo resolver las emergencias. Se necesitan acciones concertadas. Es necesario acercarse a los cambios históricos con amplitud de miras. Porque no hay respuestas fáciles para problemas complejos” (Papa Francisco en Lesbos, 05/12/21)

Cuestionar el dolor, dolernos con ellos, es también una oportunidad de gracia para abrirnos a Jesús Resucitado y recibir la misión de ejercer su oficio consolador.Y creo que eso significa recibir como “un amigo habla con otro amigo” aquellas preguntas existenciales que les reaviva su presente: ¿Quién soy?. ¿Quién es mi familia? ¿Qué aporto a la sociedad, al mundo? ¿A quién le sirve mi formación? ¿Seré aceptado?

Constatar cómo van recreando la respuesta a estas preguntas esenciales es conmovedor. Con fe inquebrantable, no importa la religión que profesen, siguen su marcha, valorando las pequeñas o grandes conquistas que van logrando: la alegría del primer empleo, mudarse a un lugar más soleado y amplio para vivir, la escolaridad de los hijos, ayudar a llegar a destino a algún amigo, enviar dinero a sus familias.

Son todas alegrías pascuales tan necesarias e imprescindibles que no apagan la pregunta inicial: ¿esto se ha de sufrir? Pero sí fortalecen sin duda, la osadía de seguir andando, soñando, creciendo en la integración local.

Con su grito y su pregunta, Ignacio no solo evitó que la mujer y la niña fueran forzadas, puso el cuerpo por ellas, les ofreció su incondicional compañía para el arduo camino. Y es tal vez, en esta ruta de migrantes, refugiados y peregrinos, en la que a mí también me resuena el grito y la pregunta de Ignacio, y donde siempre Dios me confirma que de eso se trata este llamado: de acompañar las esperanzas.

Constanza Diprimo, aci